近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉を各種メディアで頻繁に見るようになりました。言葉はなんとなく聞いたことがあるけれど、必要性がよく解らない、自社にはそれほど関係ないと感じているという方も多いのではないでしょうか。

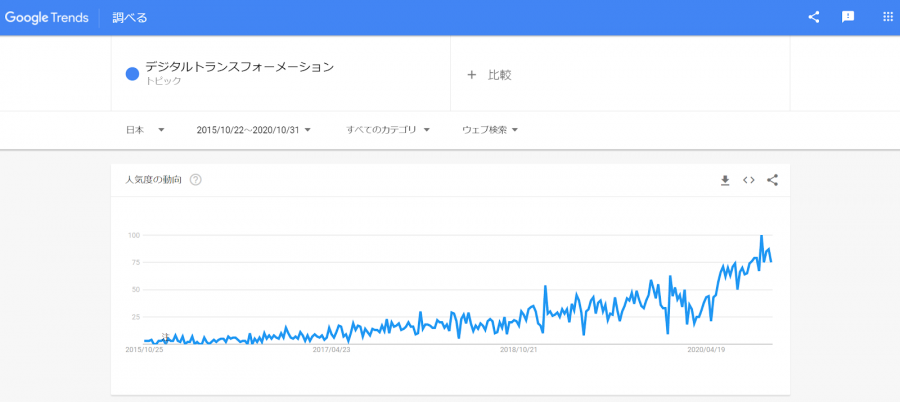

しかし、企業経営者にとってデジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みは年々重要度を増しています。実際にGoogleトレンドで「デジタルトランスフォーメーション」を調べてみると注目度も右肩上がりに成長していることが分かります。

本記事ではデジタルトランスフォーメーション(DX)とは何なのか、そしてなぜ多くの企業にとって必要なのかといったお話を中心に、取り組まないリスクや導入事例も併せてご紹介します。

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは

はじめに、デジタルトランスフォーメーション(DX)の定義について解説していきます。DXの定義は一言で言い表すことが難しく、あいまいな理解のまま進めてしまうと思うような成果が出ないこともありますので、背景を含めて知ることが必要です。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の定義

DXという言葉の起源はErik Stoltermanの2004年の論文と言われており、そこでは次のように定義されています。

デジタル・トランスフォーメーションとは、デジタル技術が人々の生活のあらゆる側面に引き起こす、あるいは影響を与える変化と理解することができますThe digital transformation can be understood as the changes that the digital technology causes or influences in all aspects of human life.

Information Technology and the Good Life(2004年)

この時点では情報技術起因で訪れる人々の生活の変化そのものと定義されています。しかし昨今では、DXを牽引するのは企業となる場合が多いためか、自然とこの言葉の主語を企業とする場合が多いように思います。一例として、経済産業省の定義を見てみましょう。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

経済産業省(2018年)

また、著名なDXに関する書籍である「DX実行戦略」では、シンプルに以下のように定義されています。

デジタル技術とデジタル・ビジネスモデルを用いて組織を変化させ、業績を改善すること

DX実行戦略:スイスIMDビジネススクール Michael Wade 教授(2019年)

要約すると「業績の改善(競争優位の確立)のためにデジタル技術を活用し、組織とビジネスモデルの変革をし続けよう」ということです。また、詳しくは後述しますが、DXは単なるデジタル化ではなく、企業や社会をデジタル技術で変革する取り組みといえます。

※DXの定義についての詳細を知りたい方はこちらの記事もご覧ください

DXには多くのメリットがあります。そして、取り組まなければ多大な損失が発生してしまう、経営者にとって重要なテーマです。一方でDXで大きな成果を挙げている国内企業はまだ少なく、このような危機感から経済産業省はDXレポートを出した経緯があります。

意味のあるDXを推進していくためにはもう少し具体的にイメージしていくことが必要です。そこで、歴史背景と経済産業省のDXレポートについて探っていきましょう。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の歴史

デジタルトランスフォーメーションは「DX」と表記されることが多いですが、これは英語圏で「Digital transformation」のtransの部分を「X」と省略する英語圏の慣例から来ています。

DXという言葉は最近急に出てきたわけではなく、上述のDXの定義でもご紹介したErik Stolterman氏が2004年に「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」と定義したことが始まりだと言われています。

デジタイゼーションやデジタライゼーションとの違い

DXについて検討するときに一緒に語られることの多い「デジタイゼーション(Digitization)」と「デジタライゼーション(Digitalization)」という言葉も知っておいて損はないでしょう。Googleで翻訳すればどちらも「デジタル化」と訳されますが、それぞれの言葉の本質的な意味は大きく異なります。

Gartner社の定義ではそれぞれ以下のように紹介されています。

デジタイゼーション(Digitization)

出典:Gartner Glossary

デジタイゼーションとはアナログ形式からデジタル形式に変更するプロセスであり、デジタルイネーブルメントとも呼ばれます。

Digitization is the process of changing from analog to digital form, also known as digital enablement.

デジタライゼーション(Digitalization)

出典:Gartner Glossary

デジタライゼーションとはデジタルテクノロジーを使用してビジネスモデルを変更し、新しい収益と価値を生み出す機会を提供することです。それはデジタルビジネスに移行するプロセスです。

Digitalization is the use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving to a digital business.

デジタイゼーション、デジタライゼーション、DXには順番があり一般的に後者に行くほど難易度は高まります。デジタイゼーションすらまともにできていない企業がデジタライゼーションを行うことは難しく、さらには一足飛びにDXを成功させることなどあり得ないのです。

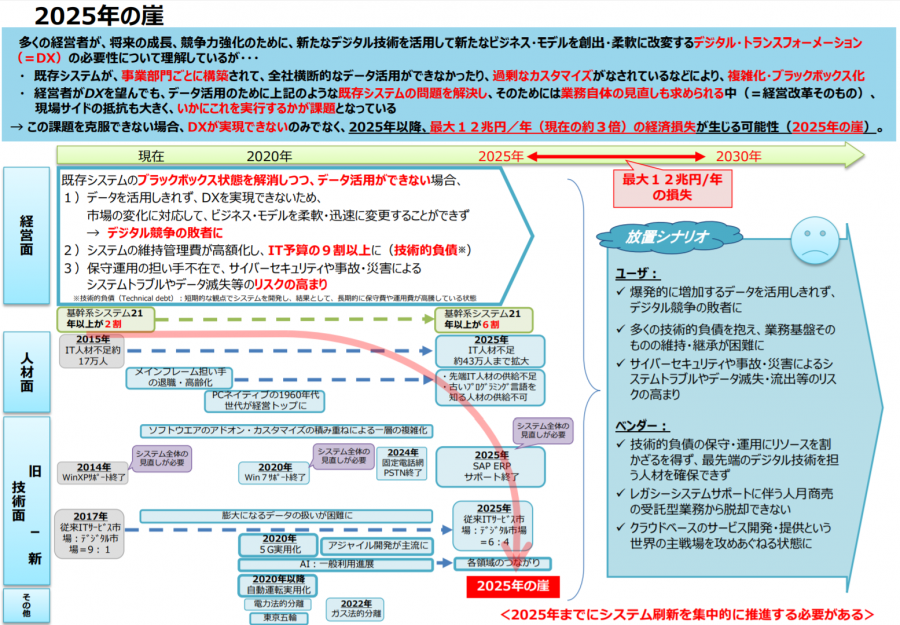

経済産業省が発信した「2025年の崖」

2025年の崖とは、経済産業省(以下、経産省)が発信した『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~(以下、DXレポート)』で言及された言葉です。

このDXレポートでは、DXを推進できないことで引き起こされる「複雑化・老朽化・ブラックボックス化」した既存システムが残存した場合に国際競争への遅れや日本経済の停滞などが起こると指摘されています。

さらに、2025年までに予想されるIT人材の引退やサポート終了などによるリスクの高まりなどがより一層この停滞を加速させるとして経産省のDXレポート内で指摘されました。この課題が克服できない場合、DXが実現できないのみでなく、2025年以降年間で最大12兆円(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性があると経産省が発信したことで話題を呼びました。

出典:経産省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~(以下、DXレポート)」

経産省のDXレポートでは、多くの経営者がDXの必要性について理解しているとされています。しかしながら、事業部門ごとに構築されたシステムはその事業プロセスに合わせて過度なカスタマイズが施されたシステムがほとんどであり(複雑化・ブラックボックス化)、データ活用や効率的な新技術の活用ができない等の障害を抱えているため、DXがうまく進んでいない現状があります。

そして、経営層がDXの推進を強く望んでいたとしても、複雑化・ブラックボックス化したシステムを解決するには組織体制の変更も含めた業務自体の見直しが必須となるケースがほとんどです。経営者自らがリーダーシップを持って経営・組織改革に着手できない場合、この問題は解消されにくいのです。また、強引にDXを推進しようとしても事業部や現場からの抵抗も大きくなりますので、いかに円滑にDXを推進するかも課題です。

なぜ今DXが注目されているのか。DXが必要な理由

冒頭でも触れたように、年々DXの注目度は高まっています。ここではなぜこんなにもDXが注目を集めたのか、そしてなぜDXがなぜ多くの企業にとって必要な取り組みなのかをご紹介します。

Withコロナ/アフターコロナ時代ではDXがより必要となる

新型コロナウイルス(COVID-19)の拡大は、私たちの働き方やビジネスの進め方を大きく変えました。コロナ禍でテレワークが急遽必要となった企業も多いですし、顧客の生活行動も対面・リアルからオンラインへと急速に変化しました。

このコロナ過における対応スピードは、もともとデジタルトランスフォーメーション(DX)を意識した業務の備え方をしていたかによって企業の明暗を分けました。以前から準備ができていた企業や比較的早く対応できた企業がコロナ過でビジネスチャンスを広げていった一方で、全く準備できていない企業の業績は悪化しました。

新型コロナウイルスの拡大はDXを強制的に加速しました。例えば、働き方改革の一環で進められていたリモートワーク/テレワークはコロナ過で一気に普及しました。ここで問われたのはDXの準備体制、つまり「業務をデジタルシフトできるかどうか」です。もともとデジタルを強みとしているIT企業は比較的スムーズに移行できたはずですが、境界防御を前提としたオンプレミスのクラウド化がすぐにはできない企業や業務プロセスのデジタル化に着手しなかった企業はこの変化に対応できませんでした。

また、「顧客の行動変化に真っ先に対応できたかどうか」も企業の明暗を分けたことの一つです。緊急事態宣言によってリアルでの販売を縮小せざるを得ない状況の中、当然のように売上減少した企業もいれば、オンライン販売で売上を伸ばした企業もいました。

重要なことは、例えコロナ過を過ぎたからと言って、DXへの対応が終わらないという点です。今後のアフターコロナ・Withコロナを考えた時も既に定着したDXを意識した業務形態は元に戻ることはないでしょうし、何よりも顧客がデジタルの利便性を知ってしまったということが大きいでしょう。

もちろん、物理的に対面でのビジネスが必須なパターンも多くありますので一概にはまとめられませんが、アフターコロナ・Withコロナを考えても今後ますますDXの推進が必要になることは間違いないと予測されています。

企業にとってDXが必要な理由が分かる5つのデータ

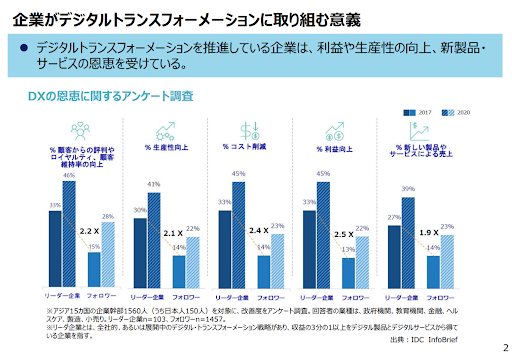

企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む意義が分かるデータは経産省の「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の検討」が分かりやすいです。

調査結果によると下記5つの側面でリーダー企業とフォロワーでは約2倍の差があり、デジタルトランスフォーメーションを推進している企業は、利益や生産性の向上、新製品・サービスの恩恵を受けているとまとめられています。

- 顧客からの評判やロイヤルティ、顧客維持率の向上(2.2倍)

- 生産性向上(2.1倍)

- コスト削減(2.4倍)

- 利益向上(2.5倍)

- 新しい製品やサービスによる売上(1.9倍)

このように、DXを推進している企業はあらゆる側面でメリットを実感してます。そのため、企業がDXを推進することには意義があると言えます。

企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)へ取り組むメリット

デジタルトランスフォーメーション(DX)は単なるバズワードではありません。日本企業の多くにデジタルを前提とした変革が求められており、そこにはさまざまなメリットがあります。各企業が置かれた状況によってメリットは変わってくるという前提の元、ここでは多くの企業にとって共通であると考えられるメリットをピックアップしてご紹介します。

レガシーシステムや技術的負債からの脱却

経産省が発表した『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~(以下、DXレポート)』では、2025年になると21年以上レガシーシステムを運用している企業が全体の6割に達するとあります。ここでは、複雑化したシステムを動かし続けるだけのランニングコストにIT予算のうち9割が費やされてしまいシステム刷新のためのコストを割くことができないことや、レガシーシステムの保守・運用が可能な技術者が少なくなることでシステムがブラックボックス化し続けるなどの問題が浮上します。

DXに取り組むことは自然と、こうしたレガシーシステムからの脱却を目指すことになりますので、同時に技術的負債も軽減されたアジリティ(システムのビジネスへの追随速度)の高い基盤整備にも繋がります。

変化するビジネスやディスラプターへの対処

顧客の要望が変化し続ける中、市場ではUberやNetflixなどに代表される様々な新しいディスラプターが台頭し続けます。上述したようにアフターコロナ・Withコロナの中で今後ますますデジタル技術に強みを持つ企業が有利になっていきます。デジタル技術に精通したベンチャー企業や巨大なプラットフォームを持つGAFAM等によってあらゆる企業がディスラプターの脅威にさらされると想定されています。

こうしたディスラプションや変化へ対応するためには、大企業もデジタルトランスフォーメーションによってデジタルを前提したビジネスモデル革新を起こすことや、データから顧客のニーズを正しく認識するためのシステム環境が必要です。

無駄を徹底的にそぎ落とすことによる利益向上

デジタルを活用することで様々な活動が効率化され、結果的に組織の無駄が排除されます。特に日本企業においては「全く使わないデータの保存に年間数億円をかけている」「誰も触れないような独自システムのために高額な保守・運用費をベンダーに払っている」等、デジタルトランスフォーメーション(DX)以前の無駄も多く散見されます。

DXを推進する上では現状システムの洗い出しは必須なステップとなりますので、使っていないシステムを思い切って捨てる、オンプレからクラウドへの移行で使った分だけ効率的に費用を支払う等の工夫が自然とされることが多いです。その結果、組織としての無駄がそぎ落とされることになりますので、結果的にコストが削減され利益向上に繋がります。

デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組まないリスク

一方で、DXに取り組まないことで発生するリスクはどのようなものがあるでしょうか。経産省の『DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~(以下、DXレポート)』記載内容を中心にご紹介します。

既存システムの残存リスク

DXに取り組まなければ、既存システムの運用とメンテナンスは年々コストが増大するのみならず、システムの全貌を知る社員の高齢化や退職により保守・運用がまともにできない状態となるリスクが高まっていきます。

このような状況下で、ハードウェア、ソフトウェアともに、重要製品の製造中止やサポート終了が起こることも想定され、現行機能の維持そのものが困難になっていきます。そうなると、IT システムの全面再構築に追い込まれたり、コストの上昇、サービスレベルの低下といった状況に陥るケースが散見されると予測されています。

既存 IT システムの崖(2025 年の崖)

新たなデジタル技術を活用して新しいビジネス・モデルを創出し、柔軟に改変できる状態を実現することが求められている中で、複雑化・老朽化・ブラックボックス化した既存システムが足かせとなります。

この場合、企業は、爆発的に増加するデータを活用しきれずにDXを実現できず、デジタル競争の敗者となる恐れがあります。そして、IT システムの運用・保守の担い手が不在になり、多くの技術的負債を抱えるとともに、業務基盤そのものの維持・継承すら困難になることでしょう。同時に、サイバーセキュリティや事故・災害によるシステムトラブルやデータ滅失・流出等のリスクも高まることが予想されます。

他方、ベンダー企業にとっても、既存システムの運用・保守にリソースを割かざるを得ず、成長領域であり主戦場となっているクラウドベースのサービス開発・提供を行えない状態になることが言われています。レガシーシステムサポートの継続に伴う人月商売の多重下請構造から脱却できないということです。

DXの導入手順と推進の方法

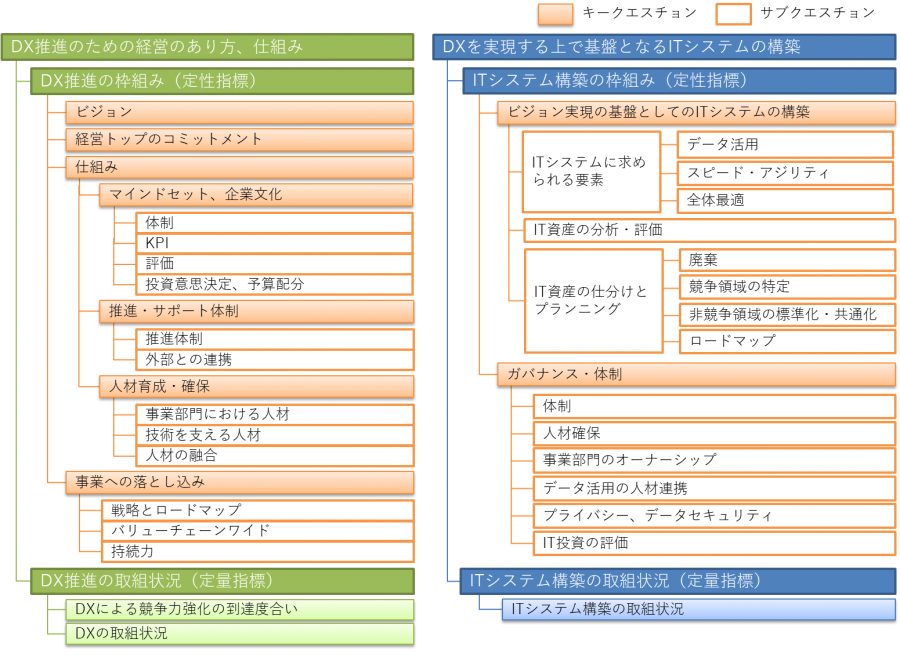

では企業はどのようにDXを進めていけばよいのでしょうか。DXを効果的に推進していくためには自社のデジタル活用状況を知ることもっ重要ですので、経産省が発信している「デジタル経営改革のための評価指標(「DX推進指標」)」を参考にするのがオススメです。

DX推進指標とは

「DX推進指標」とは、DX推進に向けた各企業の自己診断を可能としたものであり、経営幹部、事業部門、DX部門、IT部門などが議論をしながら回答することを想定して作られたものです。具体的には、以下の2つから構成されます。

- DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標

(「DX推進の枠組み」(定性指標)、「DX推進の取組状況」(定量指標)) - DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標

(「ITシステム構築の枠組み」(定性指標)、「ITシステム構築の取組状況」(定量指標))

DXの推進には当たり前ですが、組織間の折衝も発生しますので経営トップのコミットが必須です。そのためにDXをこれから進める企業はもちろん、既にDXを推進している企業であっても一度「DX推進指標」を用いて現状を棚卸しすることが必要です。

また、あまり知られていませんがDX推進指標の自己診断結果をIPA(独立行政法人情報処理推進機構)に提出すると、IPAが収集したデータに基づき各社の診断結果を総合的に分析し、診断結果と全体データとの比較が可能となるベンチマークを作成してくれます。競合や類似企業との比較が可能となりより具体的なアクションプラン策定に役立ちますので、できる限り実施することをオススメします。

具体的なデジタルトランスフォーメーションの推進ステップ

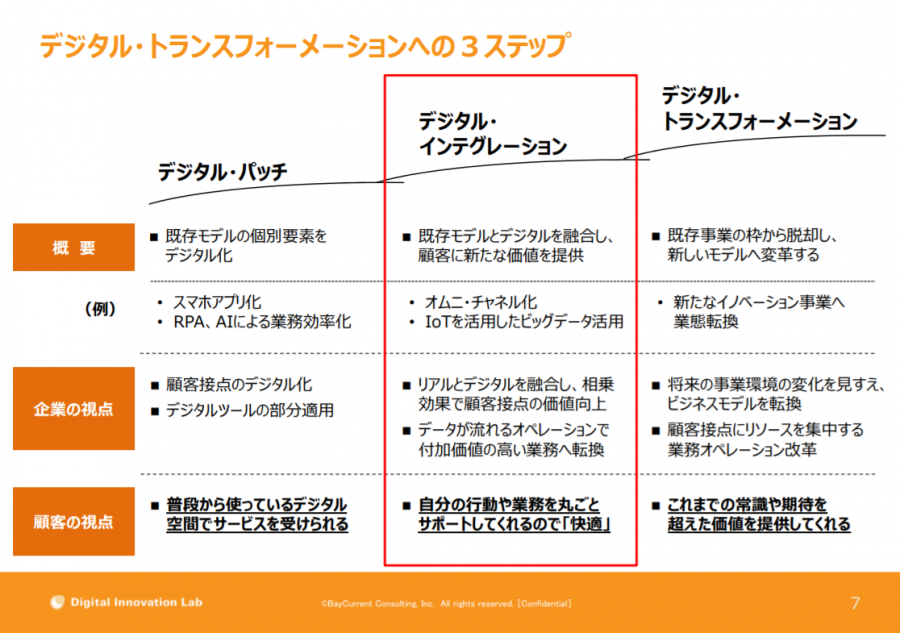

DXの具体的な推進方法は各企業によって様々ですが、ここではベイカレント・コンサルティングが提案している「デジタル・パッチ」「デジタル・インテグレーション」「デジタル・トランスフォーメーションの完遂」の3ステップを用いてご説明します。

第1ステップ:デジタル・パッチ

デジタルパッチとは既存モデルの個別要素をデジタル化するステップです。既存サービスをスマートフォン向けアプリとして提供したり、業務プロセスの生産性向上を目指しRPAやAIを導入するといった取り組みが例示されています。

既存の事業モデルの個別要素をデジタル化していくものですので、基幹システムを刷新する必要は多くありません。シンプルに普段のサービスをデジタル空間で提供することが目的となります。

第二ステップ:デジタル・インテグレーション

既存モデルとデジタルを融合し、顧客に新たな価値を提供するのがデジタル・インテグレーションです。デジタルサービスをただ提供するのではなく、リアルとデジタルの融合など、相乗効果で顧客接点の価値を向上したり、組織としてデータドリブンな体制を構築していくことになります。

デジタル・パッチとは異なり、一般的に基幹システムに手を入れることが必須となりますので、複数の部署間での連携が必要になってきます。また、ビジネスモデルを変革するために今まで自社に知見がない領域への挑戦が始まるため、外部のコンサルティングや技術に強いスタートアップとの連携をする大企業が多くなります。

第三ステップ:デジタルトランスフォーメーション

デジタルを活用した新たなビジネスモデルを推進するための準備が整ったら、いよいよデジタルトランスフォーメーション(DX)の最終ステップへと進みます。ここでは企業としての収益構造をより良くしていく、ディスラプターとの競争に勝つために、デジタルビジネスモデルの推進から全社の組織変革まで、あらゆることをデジタルを前提に変革していくことになります。

DXが進まない原因や課題

デジタルトランスフォーメーションを一足飛びに進めるのは不可能です。DXを推進するならばきっと経営者や推進者はいくつもの壁にぶつかるでしょう。よくあるケースをご紹介します。

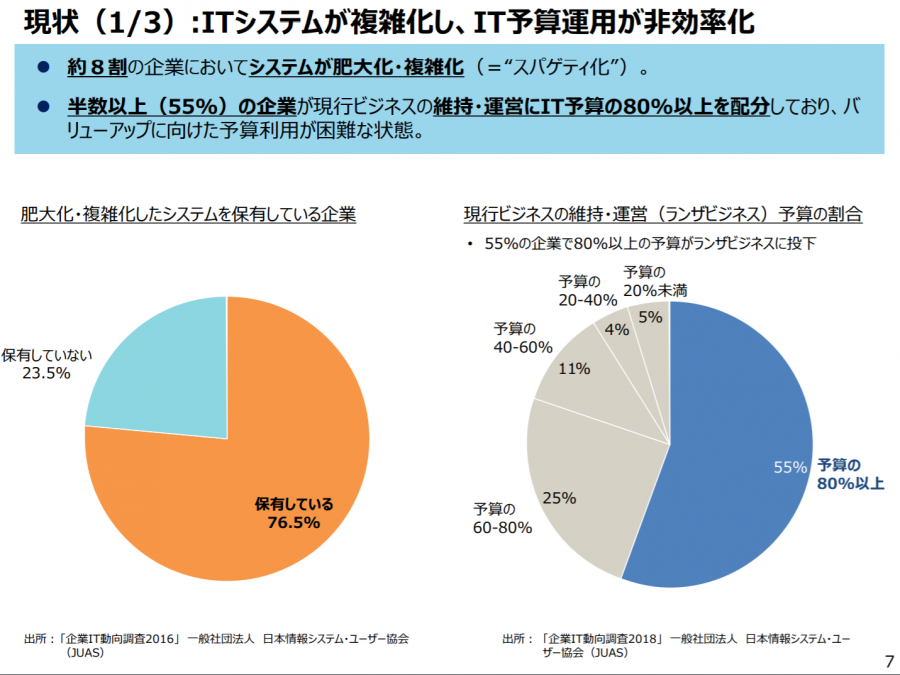

ITシステムの肥大化・複雑化

経産省によると、日本の約8割の企業でITシステムの肥大化・複雑化が発生しています。そして、半数以上(55%)の企業が維持・運用費にIT予算の8割以上を配分している状況であり、バリューアップ(新たなIT投資)のための予算利用が困難な状況です。

この現状を変えていくためには、現行システムの棚卸をした上で思い切って捨てることや、クラウド移行によるコスト削減を行っていくことが必要です。そうして生まれたIT予算の余力は、DXを推進する上で大きな追い風になることでしょう。

表面だけのデジタル化で満足してしまう

DXの失敗原因として、表面だけのデジタル化の罠もあります。例えば、テレワークの導入やRPAの導入、ただのSaaS利用(営業支援システムやマーケティングオートメーションツールの導入等)、IoTやAIを使ったPoCなどはただのデジタル活用であり、デジタルトランスフォーメーション(DX)ではありません。それどころか、しっかりとした戦略の元DXを推進しなければ、技術的負債が溜まってしまい逆効果ということも非常によく発生します。

このようなことを避けるために、DXはビジネスモデル・組織の変革を含む全社横断の取り組みであることを理解した上で、経営者自ら適切な予算と実行可能なスキルを持った人(外部パートナー含む)をアサインすることが非常に重要です。

デジタル人材の不足

DXの推進、つまりデジタルを活用したビジネスモデルや組織改革を起こせるような人材は現状の日本では非常に希少です。元々エンジニアがいてデジタルのスキルセットがある企業は別ですが、そうでない企業は何とかして自社の人材でデジタルに詳しそうな人や現状のIT部門から担当をアサインすることが多いのではないでしょうか。しかし、これは非常に危険です。

なぜなら、特に大企業であるほど、挑戦を避け、周りに同調しながら仕事を進めていく人が評価される傾向にありました。一方でDXの推進は新たな挑戦も多く、特に初期は失敗もつきものです。

つまり、本気でDXの成功を目指すのであれば、経営者自らがリーダーシップを発揮した上で、担当を立てる場合は十分な予算と権限を付与しながら進めなければいけません。

DXの成功事例

最後にいくつかのDX成功事例を見ていきましょう。これらの事例を知ることで、具体的なイメージを持って自社のDX推進に向けた準備に役立ちます。

Netflix(ネットフリックス)のDX成功事例

あなたの業界を含むすべての業界が、過去のルールが適用できないデジタルディスラプションの未来に直面するのはほぼ確実です。これはもう逃れられません。そして「将来のあなたの競争相手は同業界の企業ではなく、全く異なる業界のデジタルに強みを持つ企業」となります。

Netflixは顧客の求めているものをデータから客観的に導くことで、ビジネスモデルの変革とDX(デジタルトランスフォーメーション)をやり遂げることに成功しました。この事例は「連続的変革を成し遂げたネットフリックスのDX事例」に詳細が記載されていますので、ぜひご覧いただくことを推奨いたします。

SpotifyのDX成功事例

デジタルトランスフォーメーションを推進する上で組織構造変革は欠かせません。今や知らない人がいないSpotifyはこのSpotify Modelと呼ばれる組織構造を武器としてGoogleやAppleより常に一歩先へ行くことを可能にした。

あなたの会社が「Spotifyモデル」を構築する方法を読むことで、デジタルトランスフォーメーション(DX)に必要不可欠な、常に高スピードで変化に追従する開発体制を取り入れるためのヒントが得られるはずです。

UberのDX成功事例

デジタルトランスフォーメーション(DX)を考える際に切っては切れない「ディスラプション」というワードがあります。このワードを正しく理解するためにタクシー業界をひっくり返した米Uberを知ることは重要です。

Uberとタクシー業界を具体例とした「Uberから学ぶディスラプションの兆し」では、業界にディスラプションを起きそうな兆しや、ディスラプトを防ぐことができるヒントが紹介されています。

まとめ

いかがでしたでしょうか。デジタルトランスフォーメーション(DX)は全ての企業にとって必要な取り組みです。そして、DXを成功させるためには経営者の意識改革・リーダーシップ、全社一丸となっての組織変革も求められます。しかしながら、国内ではまだDXの成功事例は多くなく、既に成功している企業の事例や有識者の考えからヒントを得ることが難しいという声も上がっています。

DX Reviewでは、オピニオンリーダーによるコラムや国内外のDX事例など、DX Review編集部が厳選した信頼性と希少性の高い情報を発信しています。また、無料会員登録をすることで会員限定のクローズドイベントにも参加できるなど、より一次情報に近い情報へのアクセスが可能となります。DXの推進を検討中の経営者やDXを担うリーダーの方々はぜひご覧ください。